Robert-pete-williams: de la prison au Blues !

Passionné de blues et auteur engagé, Jean-Luc Tudou propose avec Voix de faits, notes de rêve, un

ouvrage fascinant qui mêle littérature, musique et iconographie. Au cœur du livre, la figure de Robert Pete Williams, bluesman au destin hors du commun, découvert en prison par des ethnomusicologues. L’incarcération, l’exil, la résilience… autant de thèmes forts qui résonnent dans cette œuvre originale, conçue comme un vinyle 30 cm à spirales.

Tentez votre chance pour remporter un exemplaire de Voix de faits, notes de rêve ! Participez au concours en partenariat avec Bluesactu et les Éditions Grinalbert en lisant l’article dédié au livre : https://bluesactu.com/robert-pete-williams-le-blues-du-bagne-mis-en-lumiere/ 🎶📖

Nous avons demandé à Cédric Vernet, fondateur du site Bluesactu.com d’échanger avec lui sur la genèse du projet, l’histoire méconnue du blues derrière les barreaux et l’évolution des recherches sur cette musique intemporelle.

Jean-Luc, vous aviez déjà exploré l’histoire du blues avec Chicago, terre promise de la guitare slide. Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler sur Voix de faits, notes de rêve ?

Le projet de réaliser une monographie sur le blues du bagne est une décision collective dans laquelle je me suis investi naturellement. Des liens personnels me liaient à deux autres acteurs : Paul Smark, qui, sous un autre nom, avait réalisé les illustrations de mon livre précédent, et Bruno Metregiste, surnommé « Mojo », qui assurait les animations musicales lors de mes séances de dédicace. Il était aussi mon invité régulier à mes émissions intitulées « Galaxie Slide » sur la radio associative R d’Autan à Lavaur.

Au cours de nos échanges, nous avions acquis la conviction que Robert Pete Williams incarnait une pratique du blues des plus authentiques. Dans le cadre d’une série sur le knifestyle, j’avais d’ailleurs consacré une session à ce bluesman en focalisant sur son recours au canif pour jouer le slide. Comme documentation, j’avais consulté bien sûr les pochettes de disques, mais aussi un chapitre du livre de Peter Guralnick, Feel Like Going Home, et j’avais visionné un film de Claude Fléouter et Robert Manthoulis, sorti en 1973, En remontant le Mississippi.

Tous ces éléments convergents ont fait que, sur proposition du groupe, j’allais m’engager dans l’aventure, d’autant que si tout — ou presque — avait déjà été dit sur Leadbelly, autre bluesman sorti du bagne en tant qu’incarnation du blues, Robert Pete Williams, quant à lui, était passé sous les radars.

Le blues est une expression tellement personnelle que l’on est toujours à l’affût des profils singuliers et des possibilités qui s’offrent pour saisir leur trajectoire, surtout lorsqu’elle se démarque de la médiatisation dont les grands noms du blues ont fait l’objet.

Qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué dans l’histoire de Robert Pete Williams ?

L’idée d’attirer les regards sur ce bluesman ordinaire était particulièrement attractive en tant que cas exemplaire du sort réservé à un certain nombre de ces chanteurs-guitaristes du coin de la rue. De ceux qui, dans l’anonymat le plus total, ont continué d’entretenir la flamme d’un blues fortement enraciné dans la communauté noire, à l’écart des médias.

L’oppression permanente que subissaient les noirs américains se traduisait par une confrontation constante à la violence quotidienne, dont le cadre du bagne restituait à la fois la cause et les effets avec une démultiplication de sa dimension répressive. Ainsi, conséquence d’une rixe du samedi soir qui a mal tourné, Robert Pete Williams s’est-il retrouvé condamné alors qu’il était en état de légitime défense, comme il n’a cessé de l’affirmer.

En étant porté à la lumière grâce à l’ethnomusicologue Harry Oster, le bluesman a été l’acteur d’un scénario qu’il a subi, mais où il s’est révélé porteur de la puissance libératrice du blues. Non pas que le blues soit une musique de la révolte, mais dans ce cas particulier, il fait l’objet d’une forme d’expressivité unique qui a suffi à convaincre son découvreur de s’en servir comme d’un levier pour faire libérer son interprète.

Cette libération, qui concernait la personne dans sa chair, est d’autant plus exemplaire qu’elle a pour point de départ un contexte où l’emprise physique et mentale insupportable subie par les détenus fait perdurer les conditions d’asservissement qui ont conduit à la naissance du blues. D’une certaine façon, lorsque Harry Oster a installé en 1958 son matériel d’enregistrement au camp H du pénitencier d’Angola, et qu’il a prêté sa guitare douze cordes personnelle à Robert Pete Williams, il lui a offert une possibilité d’expression libre et spontanée.

Le blues improvisé qui a jailli s’est révélé des plus prenants, et la tension qui en a résulté a servi d’exutoire non seulement à l’interprète lui-même, mais aussi à ses co-détenus qui l’entouraient.

Le bluesman était habité par le blues, et il avait gardé cette forme de jaillissement spontané qu’il exprimait depuis qu’à l’adolescence il s’était fabriqué une proto-guitare en détournant des objets du quotidien ou en recyclant le rebut de la société. Il s’est alors totalement investi dans le blues, au point de chercher à se dégager de ses schémas habituels pour créer une forme d’expression qui lui soit propre.

Il laisse transparaître dans ses interprétations post-libération les stigmates laissés par une détention qu’il a toujours estimée injuste. Ce souvenir douloureux continuera d’inspirer ses compositions, au même titre que la période de liberté conditionnelle qui lui avait été imposée dans une ferme de Louisiane, où il endurait la pire des exploitations.

Voix de faits, notes de rêve mêle plusieurs formes d’expression : textes littéraires, iconographie, et bien sûr la musique de Bruno Metregistre et Robert Pete Williams. Comment s’est déroulée cette collaboration entre ces différentes formes artistiques ?

Le blues est le sens de l’essentiel, ce qui reste quand il ne reste plus rien, quand on a été dépouillé de tout. C’est sans doute pourquoi il illustre un paradoxe peut-être pas si étonnant en matière de créativité : plus on affirme son identité, plus on tend vers l’universel. Le moment unique du blues met en scène des situations du quotidien où tout effort pour sortir d’une condition insoutenable se trouve menacé dans sa réalisation. Il chante la quête inassouvie, mais sans cesse recommencée, de celui qui cherche vainement une issue pour vaincre l’enfermement.

Fortement individualisée, car bien ancrée dans la vie personnelle, la démarche se prête à des formes d’expression multiples à l’intérieur du blues lui-même, qui est un genre très diversifié, mais également dans les autres arts. En se laissant aspirer par le processus d’identification auquel la rencontre avec Robert Pete Williams les confrontait, chacun des auteurs en a rendu compte dans le domaine où il était le mieux à même de l’exprimer.

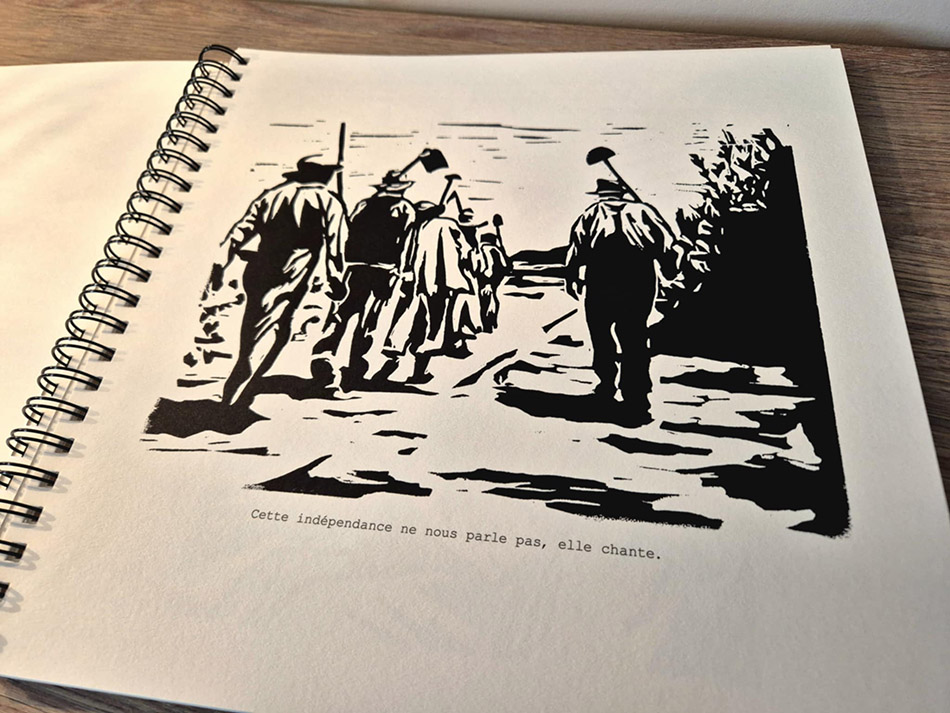

Par exemple, je n’ai pas cherché à mettre la partie textuelle qui m’incombait en regard des linogravures de Paul, marquées de son trait expressionniste. Ses choix esthétiques entrent en écho avec la dimension sociale du roman graphique Scottsboro, Alabama pour restituer la tension fondamentale du blues. Les commentaires poétiques de Nick Ozapi, dans leur brièveté et leur densité, sont en osmose parfaite avec les illustrations.

En revanche, la vision du bagne qu’elles proposent a été pour moi une incitation à tenter de cerner les éléments qui ont nourri la créativité de Robert Pete Williams à partir de son vécu. Mojo, de son côté, s’est efforcé de restituer l’univers sonore du bluesman, dont on se hasardera à dire qu’il est alambiqué, bien qu’en matière de blues ceci ne signifie pas grand-chose, sauf qu’il se situe hors du maelström.

Le choix éditorial en grand format facilite les allers-retours entre textes et images, qui deviennent une libre construction du lecteur dans son rapport au livre. Il en est de même pour la partie audio, qui se prête aux interactions avec les autres supports.

En tant qu’auteur et passionné de blues, comment percevez-vous l’évolution des recherches et des publications sur cette musique ? Est-ce encore un champ en friche ?

Au moment du blues revival, pendant les années 1960, il y a eu un grand mouvement vers ce qui apparaissait comme la veine inspiratrice des musiques populaires du XXᵉ siècle. Des passionnés, que le dessinateur Crumb a gentiment croqués, se sont lancés avec succès dans la recherche de pionniers du blues toujours vivants, de figures marquantes qui avaient disparu des circuits ou d’enregistrements originaux en 78 tours. Leurs témoignages restent des références incontournables pour notre connaissance du blues.

Il y a eu également des publications à caractère plus universitaire qui adoptent un point de vue historique, voire encyclopédique : ces ouvrages sont des outils précieux et offrent des ressources dont je me suis beaucoup servi. Le terrain ayant été déblayé, il y a désormais beaucoup de répétitions, mais le domaine est très vaste et il y a certainement encore des découvertes à faire.

Il nous manque surtout ce qui caractérise le blues en tant qu’expression. C’est évidemment une musique qui se ressent au premier degré et, à ce titre, se reçoit différemment selon sa sensibilité personnelle. Mais l’audience du blues pourrait s’étendre en attirant l’attention sur ses modalités expressives spécifiques. Ces investigations ont été ouvertes par les deux compères Taj Mahal et Ry Cooder dans une démarche à caractère ethnomusicologique. D’une certaine manière, Mike Bloomfield, avec son aisance à s’approprier les styles, aura été un précurseur. Dans la même lignée, on peut également citer John Fahey ou encore Kelly Joe Phelps.

Tout le monde s’accorde aujourd’hui pour dire que le blues ne se caractérise pas seulement par une structure à 12 mesures avec des changements d’accords réguliers et codifiés. D’excellents blues ne contiennent qu’un seul type d’accord, cela est bien connu. La question de la forme n’est donc pas l’élément principal. Ce que je retiens, c’est que le blues est le contraire d’un genre figé : il s’est nourri d’influences multiples qui lui ont permis d’évoluer et de perdurer. Ses assises originelles n’ont pas bougé et lui permettent de garder sa spécificité, mais cette forme simplissime est un terrain favorable pour les apports extérieurs et un tremplin pour la créativité.

À ce jour, je n’ai pas entendu parler de travaux vraiment marquants concernant les interactions du blues avec d’autres musiques. On fait souvent référence à la façon dont le blues a nourri d’autres genres musicaux, mais le phénomène inverse n’est guère abordé, en tout cas à ma connaissance.

C’est pourquoi je me suis, dans un premier temps, intéressé au jeu en slide, qui se manifeste par des modalités expressives à caractère identitaire dont la pratique remonte à la préhistoire du blues. Et pourtant, le rôle des Hawaïens a été déterminant dans son affirmation comme expressivité spécifiquement noire américaine, conjointement à l’arrivée des guitares électriques, qui ont profondément modifié le son du blues.

Le blues a mis à profit une mode musicale venue d’ailleurs pour affirmer son originalité propre.

Le livre met en avant un sujet peu traité : l’impact de l’incarcération sur l’histoire du blues.

Est-ce selon vous un aspect trop peu souvent étudié de l’histoire de la musique ?

Il est certain qu’en focalisant sur un profil comme celui de Robert Pete Williams, le livre attire l’attention sur le bagne, senti comme une métaphore et aussi un conservatoire du blues, dans tous les sens du terme. Pour un homme tel que B.B. King, dont je reprends les propos à la fin de mon texte, le Noir américain peut se trouver aussi bien devant que derrière les barreaux.

L’intention première de Harry Oster était de découvrir des profils spécifiques dont l’authenticité ne pouvait être mise en doute, du fait qu’ils se situaient en dehors des modes et des circuits commerciaux. De ce point de vue, il a parfaitement réussi avec la découverte de Robert Pete Williams. En revanche, malgré les tournées qu’il a effectuées dans les universités et les disques qu’il a réalisés, son impact sur l’évolution du blues n’a pas été déterminant, car apparemment, au tournant des années soixante, son style, pour authentique qu’il ait été, n’était pas en phase avec les attentes du public.

Groove so Ugly, la solitude du bagnard de retour à la vie civile, est le seul de ses titres qui a été repris et dont Captain Beefheart a fait un succès. Avec cet autre dinosaure du blues qu’est Johnny Winter, il a été un des rares à saisir l’apport unique de Robert Pete Williams et a voulu lui rendre hommage. Bien qu’intégré aux tournées européennes de l’American Folk Blues Festival, il n’a jamais prétendu être un professionnel. Il s’était prolétarisé et exerçait la fonction de ferrailleur dans la casse auto où il a été filmé.

D’autres bluesmen condamnés ont abordé la thématique de la prison sans que leur musique en ait été fondamentalement transformée. On ne note pas d’avant et d’après leur incarcération chez Son House ou Bukka White, autre détenu libéré par Lomax. Les blues que l’un et l’autre ont composés sur le sujet traduisent les souffrances endurées par un niveau d’intensité à hauteur de l’investissement personnel de ceux qui ont vécu dans leur chair une épreuve aussi marquante.

La négation totale de l’individu imposée par le pénitencier ne fait que rendre plus criante la contradiction fondamentale entre aspirations personnelles et contraintes sociales qui sous-tendent le blues. Par-delà les figures emblématiques qui avaient connu le bagne, la thématique de la prison s’est très tôt généralisée dans le blues, en lien avec le quotidien vécu par les Noirs. Dans un univers clos par les barrières raciales, la métaphore de la prison a exprimé de façon exacerbée un sentiment d’enfermement porté au paroxysme.

C’est une source d’inspiration pour les pionniers comme Blind Lemon Jefferson qui, bien que jamais incarcéré, est le compositeur de Electric Chair Blues, un des blues les plus prenants sur le sujet, où il se fait le porte-parole d’une communauté pour laquelle cette perspective était un spectre menaçant et omniprésent. Bien différente est la trajectoire de son compagnon d’errance, Leadbelly, dont la comparaison avec Robert Pete Williams s’arrête aux conditions de sa libération. Intronisé dans la communauté blanche de Greenwich Village par John Lomax, ce multirécidiviste a suscité un immense engouement et a bénéficié de conditions exceptionnelles pour enregistrer. Son œuvre constitue un thésaurus de la musique populaire des années vingt et trente, qui s’étend bien au-delà du blues.

Mais, soumis à la demande pressante de ses commanditaires, il a dupliqué des formules attendues qui manquent parfois d’originalité. Il demeure une haute figure du blues, entrée dans la légende avec quelques titres de référence comme Midnight Special, en lien direct avec le sort réservé aux détenus, ou encore Goodnight Irene, l’amour inaccessible. Il se montre un orfèvre du bottleneck dans son interprétation sur sa 12 cordes du classique blues de la séparation C.C. Rider.

Le pénitencier d’Angola a vu passer des musiciens majeurs. Il a inspiré Robert Pete Williams pour son très beau « Prisoner’s talking blues ». Peut-on dire que le blues a été une forme d’échappatoire, voire de survie, pour ces détenus ?

Lors de sa collecte dans l’univers carcéral du pénitencier d’Angola, Harry Oster a tenu absolument à saisir à vif des blues qui étaient chantés pendant le travail, comme c’est le cas pour une lavandière où la prise de son restitue des bruits environnementaux dans l’intention de contextualiser son interprétation.

Le chant qui accompagne les gestes du quotidien est une très ancienne tradition africaine. Qu’il apporte un soutien dans l’accomplissement des tâches harassantes auxquelles les détenus sont soumis n’est pas douteux. L’univers du pénitencier fait perdurer la pénibilité des cadences exigées pour la réalisation de travaux de terrassement ou de travaux agricoles exécutés par des lignes de bagnards avec des outils à manche.

Ces scènes nous sont restituées dans En remontant le Mississippi et aussi dans Mississippi Blues de Bertrand Tavernier, qui a inspiré Paul pour certaines de ses linogravures. Les vocalises rythmées qui scandent les gestes contribuent à donner de l’énergie et à maintenir la cadence. Dans les champs de coton, les formules vocales des work songs ont certainement constitué une des premières structures du blues avec le lancement caractéristique du cri, dans des formules mélodico-rythmiques.

Au cours du recensement auquel Harry Oster a procédé, il a identifié plusieurs bluesmen qu’il a enregistrés, mais dont le répertoire, qui puise dans le tronc commun, n’a pas la puissance créatrice dont fera preuve Robert Pete Williams dans la scène que relate Peter Guralnick. On peut dire dans ce cas précis que l’interprétation du blues a servi d’exutoire par la dimension cathartique qu’il a atteinte, mais apparemment, le détenu était dépourvu de guitare puisqu’Oster a dû lui prêter sa 12 cordes pour l’enregistrement.

Il en est allé différemment pour Leadbelly, qui était identifié comme chanteur de blues et pouvait selon toute vraisemblance animer des séances récréatives pour ses compagnons de captivité. Lomax a reconstitué l’une d’entre elles dans un clip vidéo qui manque cependant de réalisme, tant le show auquel se livre Leadbelly apparaît scénarisé, avec des bagnards dans leurs habits rayés fraîchement lavés et repassés…

Au cours des années soixante-dix, B.B. King avait été mandaté par plusieurs centres pénitentiaires pour faire des concerts à l’intention des détenus. Les propos qu’il a tenus sur le sujet reflètent l’empathie qu’il éprouvait en tant que bluesman à l’égard de ceux de sa communauté qui se retrouvaient derrière les barreaux.

L’enregistrement de bluesmen en prison par des ethnomusicologues comme Alan Lomax ou Harry Oster a d’ailleurs permis à certains d’être libérés. « Ma liberté pour un blues » entend-on dans le CD … C’est une forme de sauvetage par la musique ?

Avant d’envisager le sauvetage des bluesmen par la musique, la démarche première des ethnomusicologues était de sauver leur musique elle-même en considérant qu’elle faisait partie du patrimoine musical américain. Ils s’étaient donné pour mission de constituer un thésaurus des œuvres existantes avant qu’elles ne soient définitivement oubliées et ne disparaissent sans laisser de trace. À ce titre, ils se sont mis en devoir de rechercher des figures marquantes du blues restées présentes dans la mémoire populaire et, pour la plupart, toujours en activité au sein de la communauté noire.

La détection de ces talents oubliés ou carrément ignorés avait pour principal obstacle l’interdiction faite aux Blancs de s’introduire dans un domaine qui leur était interdit du fait de la ségrégation.

C’est l’un des aspects que Duchazeau prend en charge dans sa bande dessinée, qui a pour titre Lomax. Les difficultés à s’orienter sans repères efficients ont donné lieu à des quiproquos qui ont eu des conséquences heureuses, dont on mesurera la portée.

Sur les traces de Robert Johnson, Alan Lomax a révélé Muddy Waters ; à la recherche de Lightnin’ Hopkins, Robert Mack McCormick et Chris Strachwitz ont découvert Mance Lipscomb. De son côté, Big Bill Broonzy s’est retrouvé promu sur la scène du Carnegie Hall en lieu et place de Robert Johnson, dont le producteur John Hammond avait perdu la piste.

Dès les années trente, John Lomax avait décidé de procéder d’une façon méthodique en agissant sous couvert de la Bibliothèque du Congrès, ce qui donnait à sa démarche une dimension institutionnelle et pouvait, le cas échéant, faire sauter le verrou de la ségrégation. Il s’était déjà fait connaître comme collecteur de chansons authentiques de cow-boys, dont il avait fait une anthologie publiée sous le titre de Cowboy Songs and Other Frontier Ballads, préfacée par Theodore Roosevelt.

De son côté, le professeur Harry Oster, qui exerçait à la Louisiana State University, avait à son actif la production des premiers disques de musique cajun. Avec Lomax, il pouvait donc se prévaloir de son statut institutionnel pour engager des recherches qu’il avait décidé d’orienter vers le blues. Il caressait l’espoir que les prisons pouvaient être un vivier de figures du blues ignorées et que l’espace fermé des pénitenciers pouvait les rendre accessibles.

La libération anticipée de bluesmen détenus est donc liée à une volonté de préservation du patrimoine. Les figures du blues qui ont été identifiées étaient la preuve vivante de sa perpétuation et validaient la démarche des ethnomusicologues. Le caractère fortement personnalisé de Leadbelly, comme de Robert Pete Williams, dans l’expression du blues, ne faisait que renforcer la dimension exemplaire que revêtait l’exercice de leur art. Et c’est bien à leur statut de bluesmen qu’ils sont redevables d’une remise de peine, s’érigeant en figures exemplaires d’une culture non seulement digne d’intérêt, mais qu’il fallait absolument préserver en tant que branche maîtresse du patrimoine culturel américain.

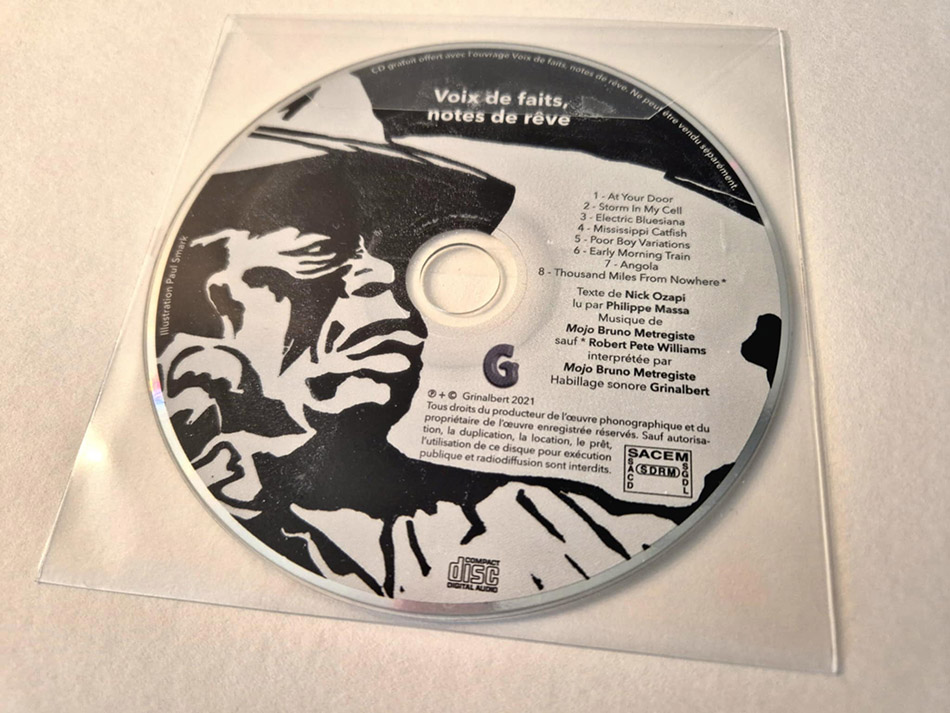

Le format du livre, conçu comme un 30 cm à spirales, est original. Quel est votre regard sur ce magnifique objet inclassable ?

Le format du livre s’est imposé naturellement avec la double intention de suggérer une pochette vinyle et un album d’images. Nous voulions évoquer visuellement la notion de livre-disque illustré, qui constitue l’originalité de la publication. Les Éditions Grinalbert ont accepté de relever ce défi, avec la part de risque que cela implique, car effectivement, le livre, en tant qu’objet, n’entre pas dans les catégories habituelles. Mais, par son impact visuel, il ne manque pas d’attirer l’attention et se met facilement en évidence en tant que livre d’art.

Les pages en carton épais et la couleur volontairement neutre veulent être en phase avec une forme de précarité qui anticipe sur le contenu du livre et incite au projet de lecture. La première de couverture, très dépouillée, duplique le format des pochettes vinyles des années cinquante, qui ont tant fait pour étendre l’audience du blues en repiquant des originaux de 78 tours à succès et en offrant un florilège d’interprétations sans avoir à tourner le disque : un atout très utile lors de séances récréatives et de soirées dansantes.

Le cercle central ajouré est un clin d’œil aux enveloppes en papier sous lesquelles se présentaient les 78 tours originaux. La partie textuelle de la première de couverture se présente sous forme d’une grande étiquette, avec ce même dépouillement relayé en quatrième de couverture, pour coller — dans tous les sens du terme — avec le sujet dont il est question : le blues du bagne.

Une fois pris en main, l’incitation à tourner les pages est très forte et rendue aisée par la reliure en spirale qui, en évitant toute pliure, permet à chaque illustration d’avoir sa complète autonomie sans qu’elle soit pour autant désolidarisée de l’ensemble.

Le titre Voix de faits, notes de rêve évoque l’opposition entre le réel et l’imaginaire. Quelle signification lui donnez-vous ?

Le blues possède cette capacité paradoxale de se projeter dans une situation idéale qui se cogne à son impossible réalisation. On touche au plus profond de l’humain et à son aspiration permanente à la réalisation personnelle, dont les échecs successifs ne font que relancer de nouvelles tentatives.

Le blues est ce moment unique où la tension qui se crée entre un désir d’accomplissement et son démenti par la confrontation à la dure réalité se traduit par un précipité sonore d’une grande intensité, où les sentiments exacerbés atteignent parfois le paroxysme. Cet idéal contrarié, qui vient se fracasser sur le réel, est pris en charge par des modulations expressives où tout l’être s’investit pour exorciser cette contradiction irréductible.

Pour tenir à distance le mauvais sort qui, avec acharnement, fait obstacle, se déploient tous les recours qui se jouent du réel : de la magie aux incantations, des jeux de mots et métaphores aux doubles sens, sans oublier l’évocation funeste d’une fin que l’on ne peut exclure. L’impérieuse nécessité exerce sa dictature, celle qu’imposent les « voix/voies de faits », avec un clin d’œil aux juridictions en place et à tous ces faits de vie insurmontables. Les notes de rêve, qui entrouvrent le ciel, leur répondent.

Les pieds englués dans un sol poisseux et pesant, le bluesman laisse alors percer la lueur salvatrice qui atteste l’incandescence d’une braise jamais éteinte, cette petite lumière intérieure inextinguible qui s’enflamme le temps d’une interprétation.

La démarche peut s’illustrer par une métaphore que le blues ne refuserait pas : « les pieds dans la fange, la tête dans les étoiles », cette fange devenue le terreau fertile qui a fécondé le substrat le plus productif de la musique américaine.

Un immense merci à Cédric Vernet, entre autres musicien, journaliste et fondateur de Bluesactu.com, pour avoir mené cette interview avec passion, ainsi qu’à Jean-Luc Tudou pour ses réponses captivantes.

Vous pouvez aussi vous offrir (ou offrir ^^) ce magnifique livre-album en vous rendant sur la boutique des Éditions Grinalbert: https://domouk.com/446-voix-de-faits-notes-de-reve.html